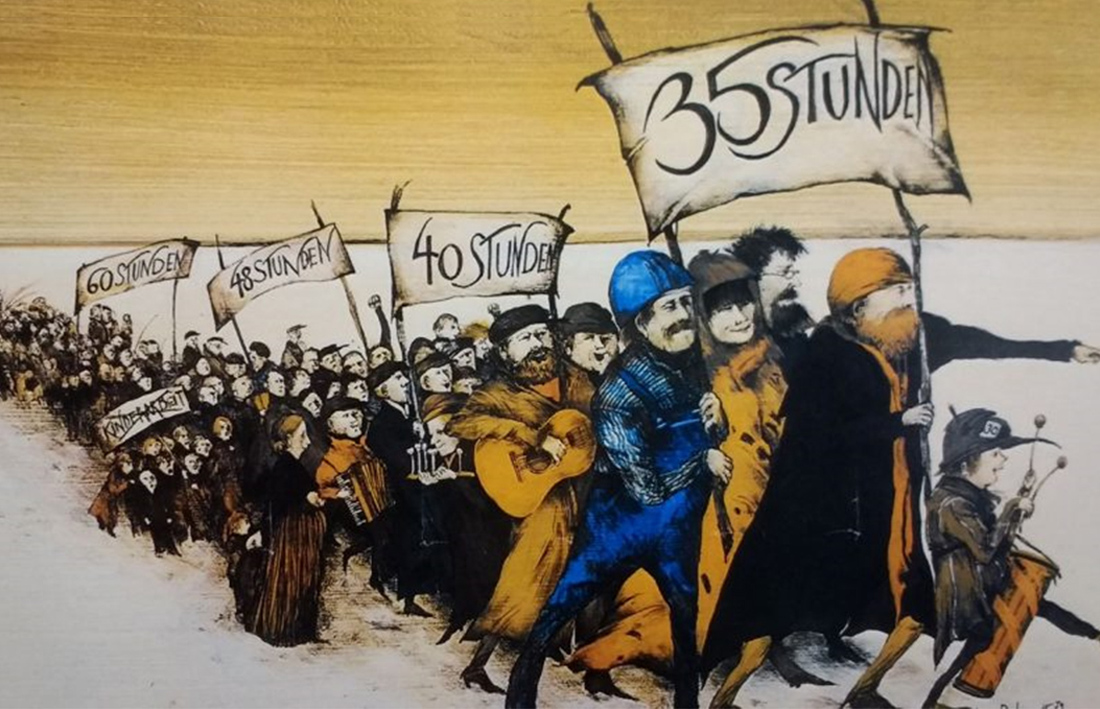

Das Zukunftsforum Stuttgarter Gewerkschaften hat gemeinsam mit Ver.di Bezirk Stuttgart und DidF an den gesellschaftlich prägenden Kampf für die 35-Stundenwoche vor 40 Jahren mit einer Zeitzeugenveranstaltung am 3. Juni erinnert. Dieser Kampf hat die 80er Jahre geprägt, weit über die Streikwochen hinaus. Fast 7 Wochen streikten die Beschäftigten der westdeutschen Metallindustrie für die 35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich, 13 Wochen die Kolleginnen und Kollegen der Druckindustrie. „Mehr Zeit zum Leben, Lieben, Lachen“, so lautet damals der Slogan der IG Metall. Und die lachende aufgehende Sonne mit der 35 strahlte über diesem Kampf. Sie ist bis heute das Symbol, mit dem der Streik für die 35-Stundenwoche verbunden wird.

In der Einleitung im Stuttgarter Gewerkschaftshaus mit knapp 70 Teilnehmenden wurde von der Vertreterin des Zukunftsforums Christa Hourani der Ablauf, einige Besonderheiten sowie die Bedeutung dieser Auseinandersetzung geschildert. Der Weg war lang – vom Beschluss auf dem IGM-Gewerkschaftstag 1977, die 35-Stundenwoche als tarifpolitisches Ziel zu setzen, über den Kampf 1984, dann weitere Tarifrunden bis zur endgültigen Umsetzung ab April 95 – also fast 20 Jahre!

Die von der IGM festgelegte Streiktaktik Minimax sorgte von Anfang an bei vielen für Unverständnis und Verärgerung. „Wir müssen mit dem geringsten Aufwand die größtmögliche Wirkung erzielen“, so Bezirksleiter Ernst Eisenmann. Die Streikkasse sollte geschont und den Unternehmen Grenzen bei der heißen Aussperrung gesetzt werden. Es wurden nur die Bezirke Baden-Württemberg und Hessen zum Streik aufgerufen. Auch die großen Streikbetriebe wie Bosch, Porsche und Daimler wurden nicht zum Streik aufgerufen. Lediglich kleinere Zuliefererbetriebe der Autoindustrie wurden bestreikt.

Der Arbeitskampf selbst war geprägt vom großen Angriff der Kapitalseite, die massiv aussperrte. Nur rund 26.000 streikten in Baden-Württemberg und 33.000 in Hessen – das Kapital sperrte ca. 200.000 Kolleginnen und Kollegen aus. Die Politik war ganz auf Seiten des Kapitals: mit dem sogenannten Franke-Erlass (Franke war Präsident der Bundesanstalt für Arbeit) wurde die Auszahlung von Kurzarbeitergeld an kalt Ausgesperrte außerhalb der Streikbezirke verweigert. Dies führte zu großem Unmut, finanziellem Druck auf die Ausgesperrten und zur Spaltung der Bewegung. Die Reaktion der IGM: eine Sternfahrt nach Bonn Ende Mai – 250.000 GewerkschafterInnen protestierten gegen Aussperrung, aber auch gegen den Franke-Erlass. Ein Highlight dieses Kampfes.

Die Beteiligung der MetallerInnen war groß. Bis zur Urabstimmung beteiligten sich allein im Bezirk Stuttgart 753 Betriebe an Aktionen und es gab fast 300.000 Warnstreikende. Die Stimmung war in den streikenden Betrieben sehr kämpferisch. So besetzten bei Filter-Knecht in Lorch und Werner & Pfleiderer in Dinkelsbühl die Belegschaften kurzerhand den Betrieb. In anderen Betrieben gab es Demos auf dem Werksgelände. Solidarität war groß geschrieben. Streikende Metaller und Drucker besuchten sich gegenseitig. Es gab auch eine breite aktive Solidarisierung aus anderen Gewerkschaften, aus der Künstler- und Kulturszene, aus Soli-Komitees und Stadtteilinitiativen. Eine breite gesellschaftliche Bewegung stand hinter diesem Streik, der überaus lebendig und phantasievoll geführt wurde. Die Gewerkschaftsbewegung aus ganz Europa blickte damals auf diesen Streik. In Frankreich und Italien gab es am 19. Juni sogar Solidaritätsstreiks. In Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Skandinavien wurden Spenden für die Kaltausgesperrten gesammelt. Zu dieser Zeit wäre eine Streikausweitung möglich und notwendig gewesen. Stattdessen schaltete die IGM-Führung einen Gang zurück.

Anfang Juni machte sie diverse Kompromissvorschläge – Stufenpläne für kürzere Arbeitszeiten. Es gab keine Einigung. Mitte Juni begann die Schlichtung – mit dem SPD-Politiker Georg Leber als vorsitzendem Schlichter. Ende Juni fand dann die Urabstimmung über den Einigungs-vorschlag von Leber statt. Viele Kollegen nannten in verächtlich „Leberkäse“, weil er nicht ihren Wünschen entsprach. Es sah eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit ab 1.April 85 im betrieblichen Durchschnitt auf 38,5 Stunden vor bei vollem Lohnausgleich – in einer Spanne zwischen 37 und 40 Stunden sollte diese Wochenarbeitszeit flexibel auf die Beschäftigten verteilt werden können, sowie Lohnerhöhungen, Ausgleichszahlungen und Vorruhestandsregelungen. Die Kritik der Kollegen: Zu geringe Arbeitszeitverkürzung, keine gleichmäßige Verkürzung für alle, sondern die Möglichkeit der Flexibilisierung zwischen 37 und 40 Stunden, die Abhängigmachung von betrieblichen Erfordernissen. Nur knapp 55 % stimmen dem Ergebnis zu. Auch in der Tarifkommission Baden-Württembergs lehnten 31 von 118 das Ergebnis ab.

Trotz allem: Das Tabu 40 Stundenwoche wurde gebrochen. Dies war eine gewaltige politische Niederlage für die Kapitalseite und ihrer Kohl-Regierung. Der Tarifabschluss war der Pilotabschluss für weitere Arbeitszeitverkürzungen in anderen Branchen und Regionen in den 80er und 90er Jahren. In den nachfolgenden Tarifrunden machte die Kapitalseite freiwillig, ohne Streikaktionen, weitere Zugeständnisse bei der Arbeitszeit. Am 1. Oktober 1995 – also über 11 Jahre später, wurde die 35-Stundenwoche in der Metallindustrie erst eingeführt. Ein harter Kampf, ein langer Weg – der letzte große Arbeitszeit-Kampf mit gesamt-gesellschaftlicher Ausstrahlung.

So die Zusammenfassung der Einleitung. Danach berichteten 6 Zeitzeugen.

Peter Hensinger, damals Mitglied in der Streikleitung der IG Druck und Papier in Stuttgart, schilderte die Rationalisierungen in der Druckindustrie, die Knochenarbeit dort sowie die Angst der Kollegen vor Arbeitslosigkeit. Täglich gab es Streikversammlungen und demokratische Beratungen, wie der Streik geführt werden soll. Er schilderte auch die tägliche Hetze in den Medien, die allerdings bei den Streikenden ins Leere lief. „Auch die Einschüchterungen wirkten nicht. So fuhren im Druckzentrum der Stuttgarter Zeitung Auslieferungsfahrzeuge in die Streikposten und verletzten den Ortsvorsitzenden Horst Bekel schwer, der zum Glück überlebte. Das steigerte nur die Wut.“ Die Stuttgarter Drucker setzten sich auch damit durch, die Streiks nicht zu unterbrechen, wie vom Landesvorstand gewünscht. Widerwillig wurde zugestimmt, dass sie ohne Unterbrechung weiterstreiken konnten. Den „Leberkäse“, wie von der IGM beschlossen, lehnten sie ab. „Es waren andere Zeiten. Uns bedrohte noch keine Klimakatastrophe, in Europa gab es keinen Krieg, über Rüstungsbeschränkung wurde verhandelt, mit der DRUPA-Jugend waren wir bei der Demo gegen Pershing 2-Raketen in Bonn, mit dem Ortsverein fuhren wir zu einem Protestwochenende nach Wackersdorf. Im Streiklokal sammelten wir für die gegen Thatcher streikenden englischen Bergarbeiter, eine Delegation brachte das Geld nach England. Und weltweit befreiten sich seit Vietnam Kolonien, Befreiungsbewegungen entstanden. Bessere Zeiten einleiten, dazu sollte auch unser Kampf beitragen, das war der antikapitalistische Zeitgeist“, so fasste Peter dem damaligen Zeitgeist zusammen.

Gert Aldinger, ehemals Betriebsrat bei Porsche Zuffenhausen, berichtete, dass viele Kollegen eher kapitalistisch gedacht haben, aber im Kampf selbstbewusster geworden sind. Auch dieser Betrieb war von Aussperrung betroffen. In einigen Produktionsbereichen wurde gleich zu Beginn der Umsetzung des Tarifvertrags für die Schichter die 37,5 Stundenwoche eingeführt, um die Belastungen der Schicht auszugleichen.

Roland Saur, ehemals Betriebsrat bei Bosch in Feuerbach, band den Kampf 1984 ein in die vielen Kämpfe ab den 50er Jahren für kürzere Arbeitszeiten. Er berichtete über den Versuch, 85 Angestellte an den Montagebändern und in der Teilefertigung während der Aussperrung einzusetzen. Die Arbeitsergebnisse waren allerdings unbrauchbar, der Versuch wurde abgebrochen. Bei Bosch in Waiblingen wurden bei der Umsetzung des Tarifvertrags die Schichten um ½ Stunde am Tag verkürzt, berichtete der ehemalige Betriebsrat Gürhan Ag. So war für die KollegInnen gut erfahrbar, dass sie mehr Zeit für Familie und Kinder hatten, was sie freudig genossen. Die migrantischen Kollegen, oft auch Vertrauensleute und Betriebsräte, waren bei allen Aktionen mit dabei und kämpften Seite an Seite mit den deutschen Kollegen.

Harald Kalmbach, ehemals Betriebsrats und BR-Vorsitzender bei SEL in Stuttgart, damals noch ein Großbetrieb mit 12.000 Beschäftigten, berichtete von der Demo durch das Werksgelände während der Aussperrung und wie sie ihre Werksschützer bestochen hatten, dass sie die Tore öffneten. Bei SEL wurde sowohl die 38,5-, als auch später die 37- und die 35-Stundenwoche für alle Beschäftigten einheitlich umgesetzt. Sie haben keine Ausnahmen mit höheren Arbeitszeiten zugelassen und damit eine Spaltung der Belegschaft verhindert.

Siggi Deuschle war 1984 Vertrauensmann bei Daimler Sindelfingen und später Betriebsrat. Er berichtete, wie die Aussperrung in den Streik führte. Die Kollegen wollten kämpfen und nicht ausgesperrt sein. Immerhin war dies damals wie heute der größte Metallbetrieb in der Verwaltungsstelle Stuttgart und bei allen anderen Tarifauseinandersetzungen immer auch Streikbetrieb. Bei einer Demo durch Sindelfingen war die Stimmung besonders explosiv. Die Kollegen machten so lange Druck auf den ersten Bevollmächtigten Klaus Zwickel, drohten, dass die Mitgliedsbücher fliegen, bis K. Zwickel die Produktionsarbeiter in den Streik rief. Daraufhin waren die Facharbeiter und Angestellten stinkesauer, sie wollten auch streiken. Eine Besonderheit war auch, dass zuerst die Vertrauensleute vor allen anderen ausgesperrt wurden, um Diskussionen im Betrieb zu vermeiden. Weil die Wohnbevölkerung von den Medien und der Kohlregierung negativ beeinflusst wurden, machten die Kollegen Infostände in der Stadt und verteilten die Flugblätter, die damals Jakob Moneta erstellte: „Auf ein Wort, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“. Diese guten Infos überzeugten viele und führten zur Unterstützung der Streikenden und Ausgesperrten. Vor der Abstimmung über den „Leberkäse“ verteilten Vertrauensleute Flugblätter, dass die Kollegen mit Nein stimmen sollen. Siggi bedauerte, dass nie die betrieblichen Abstimmungsergebnisse bekannt gegeben wurden. Er vermutete, dass in Sindelfingen die Ablehnung des Ergebnisses hoch war.

In der Diskussion wurden die Veränderungen in der Arbeitswelt betont, der laufende und zu erwartende Arbeitsplatzabbau, Streiks in anderen Branchen mit der Perspektive von Arbeitszeitverkürzungen (GDL) und Personalbemessungen gegen Arbeitsverdichtung (Krankenhäuser) und die Notwendigkeit, diese Ansätze zusammenzubringen. Ein Sieg in einer Branche ist schwierig, nur gemeinsam sind weitere Arbeitszeitverkürzungen Richtung 30-Stunden- oder 4 Tage-Woche möglich. Wichtig auch die Erfahrung von 1984, dass der Streik nur mit der Mehrheit der Öffentlichkeit gewonnen wurde, weshalb die Öffentlichkeitsarbeit so wichtig ist.